Brautechniken, Beginner

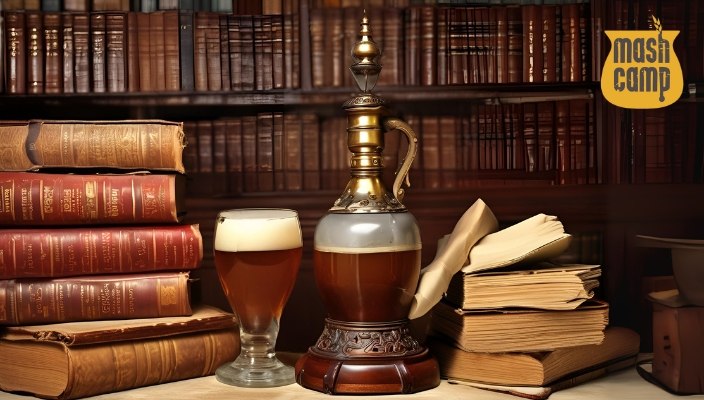

Alte Braubücher: Wie gut gemeinte Tipps zu hartnäckigen Mythen wurden

Im Sommer hat das MashCamp-Team die Gelegenheit genutzt, unsere umfangreiche interne Bibliothek zu durchstöbern. Dabei sind uns auch einige alte Braubücher in die Hände gefallen – manche davon bereits rund 40 Jahre alt. Das hat einen einfachen Grund: Bis in die 1980er-Jahre war es in Deutschland verboten, Brauanleitungen zu verbreiten. Zwar durften Rohstoffe verkauft werden, doch ihre Verwendung zum Heimbrauen wurde nicht öffentlich kommuniziert.

Mit der Liberalisierung des Heimbrauens in den 80ern öffnete sich der Markt für deutschsprachige Heimbrauliteratur – und erste Veröffentlichungen ließen nicht lange auf sich warten. Viele dieser Bücher enthalten wertvolle Grundlagen. Einige Tipps wirken aus heutiger Sicht jedoch veraltet oder führen zu hartnäckigen Mythen, die bis heute kursieren. Der gedruckten „Braubibel“ von früher wird dabei manchmal mehr Autorität zugeschrieben als der modern vernetzten Online-Community.

Doch: Was früher funktioniert hat, ist nicht zwangsläufig auch heute noch der beste Weg. Hier räumen wir mit einigen klassischen Brau-Mythen auf.

Flaschen im Backofen sterilisieren?

Ältere Brauliteratur empfiehlt oft, Bierflaschen vor dem Abfüllen im Backofen zu sterilisieren. Dabei entstehen allerdings Spannungen im Glas, die zu feinen Haarrissen führen können – im schlimmsten Fall platzen die Flaschen während der Nachgärung.

Moderne Praxis:

- Nach Gebrauch ausspülen und kopfüber trocknen lassen

- Flaschen auf Schäden und Verschmutzungen prüfen

- Grobe Verunreinigungen mit warmem Wasser und Bürste entfernen

- Bei Bedarf Oxi oder San verwenden

Wie du am besten deine Flaschen reinigst und desinfizierst, kannst du hier nachlesen!

Läutern mit der Stoffwindel

Früher mangelte es an geeignetem Equipment – viele nutzten eine Stoffwindel oder ein Stück Gardine als provisorischen Filter. Dabei wurden diese über umgedrehte Stühle gespannt, um den Treber von der Würze zu trennen.

Heute weiß man: Läutern sollte idealerweise in einem separaten Läuterbottich oder mittels Malzrohr erfolgen, bei dem sich ein natürlicher Treberkuchen am Boden bildet. Dieser fungiert als effektiver Filter für Trübstoffe. Das Ausdrücken des Trebers ist nicht nötig – im Gegenteil, es kann unerwünschte Stoffe in die Würze bringen.

Kräusen abschöpfen?

Viele Hobbybrauer*innen fragen sich, ob man während der Gärung die Kräusen abschöpfen sollte. In manchen traditionellen Brauereien mit offenen Gärbottichen ist das tatsächlich gängige Praxis.

Im Heimbereich ist das jedoch nicht zu empfehlen. Das Öffnen des Gärbehälters bringt Sauerstoffeintrag und Infektionsrisiken mit sich.

Moderne Gärbehälter sind geschlossen – die Kräusen fallen mit der Zeit von selbst zusammen, ohne den Geschmack negativ zu beeinflussen.

Mythos: Bier als einzig sicheres Getränk im Mittelalter

Ein beliebter Mythos, auch in TV-Dokus: Im Mittelalter habe man Bier getrunken, weil Wasser unsauber und gefährlich war. Das ist historisch nur teilweise korrekt.

Viele mittelalterliche Städte verfügten über gute Trinkwasserversorgung durch Laufbrunnen. Die Wasserqualität wurde ernst genommen und regelmäßig kontrolliert. Auch mittelalterliche Brauer verwendeten bewusst gutes Brauwasser – in Lübeck etwa forderten Brauer bereits im 13. Jahrhundert eine eigene Leitung, weil das Stadtwasser zu hart war.

Bier war beliebt, weil es durch leichte Säure länger frisch blieb, sättigte und viele Nährstoffe enthielt – nicht, weil es keine anderen „sicheren“ Getränke gab.

Veraltete Rezepte

Viele ältere Heimbraubücher enthalten Rezepturen, die aus heutiger Sicht nicht mehr ideal sind:

- Einmaischrasten bei 35 °C sind mit modernem Malz überflüssig

- Abmaischrasten bei 78 °C über 20–30 Minuten bringen keinen Mehrwert

- Angaben wie „20 g Hopfenpellets“ oder „obergärige Hefe“ sind zu ungenau

Heute üblich:

- Detaillierte Rezepte mit Malzprofil, Hopfensorte & Alphasäureangabe

- Einsatz gezielter Hefestämme mit Aromaprofil

- Berechnung von IBU, Alkoholgehalt und Vergärungsgrad mit Online-Tools

Schroten mit der Getreidemühle?

Ohne geeignete Schrotmühle griff man früher oft zu Getreide- oder Kaffeemühlen. Diese zerschneiden das Korn aber meist, statt es zu quetschen – dadurch entstehen zu viel Mehl und beschädigte Spelzen.

Das erschwert das Läutern erheblich. Besser: Eine Walzenmühle mit verstellbarem Spalt sorgt für ein ideales Schrotbild mit intakten Spelzen.

Wann und warum es sinnvoll ist, sein Malz selbst zu schroten, kannst du hier nachlesen!

Rechtliches – was gilt heute?

Früher war das Heimbrauen in Deutschland nicht erlaubt, und alte Bücher warnen entsprechend vor rechtlichen Fallstricken.

Heute (Stand: September 2025):

- Deutschland: Bis zu 500 L/Jahr steuerfrei. Keine Anmeldung nötig.

- Österreich & Schweiz: Kein Limit, solange das Bier privat konsumiert wird.

- Wettbewerbe: Unentgeltliche Teilnahme ist aktuell zulässig, aber rechtlich noch nicht abschließend geregelt. Im Zweifel hilft das zuständige Zollamt.

Fazit: Alte Bücher sind spannend – aber nicht immer aktuell

Alte Heimbraubücher sind ein wertvoller Teil der Braukultur – aber viele der darin enthaltenen Tipps stammen aus einer Zeit mit ganz anderen Möglichkeiten, Zutaten und gesetzlichen Rahmenbedingungen.

Nutze sie als Inspiration, vergleiche Inhalte jedoch mit dem heutigen Stand der Technik. Verlässliche Antworten findest du in moderner Brauliteratur wie „Craft-Bier einfach selber brauen“ und „Noch mehr Craft-Bier selber brauen“ (F. Laudage), „Bier Verstehen“ (J. Brücklmeier), „The Modern Homebrewer“ (A. Parker & J. Zainasheff) oder im Standardwerk „Bier Brauen von Jan Brücklmeier – alle bei uns im Shop erhältlich.

Und du?

Welche Braumythen hast du selbst schon erlebt oder hinterfragt?

Schreib uns deine Erfahrungen in die Kommentare oder schick uns eine Nachricht – wir freuen uns auf dein Feedback!